Por que o ato de decidir está desaparecendo?

Entenda como o uso de ferramentas e soluções de inteligência artificial está tornando desnecessário tomar decisões, sobretudo no consumo de bens e serviços, e atingindo gradualmente outras esferas da vida

Quando John Stuart Mill (1836) descreveu o ser humano como um tipo propenso a tomar decisões racionais e a trabalhar como se não houvesse amanhã, possivelmente imaginava que ninguém o levaria a este seu conceito de Homo economicus ao pé da letra. Não foi o que aconteceu.

O hoje surrado Homo economicus perdurou mais de um século como exemplo da maneira como as pessoas tomam decisões no dia a dia. Até o lendário matemático e gênio de todas as áreas, John von Neumann, dedicou-lhe um tratado, Theory of Games & Economic Behavior (1944), cujo ponto alto é a proposição dos axiomas da racionalidade decisória, paradigma do pensamento corporativo, com sua fé na prevalência do esforço metódico sobre a preguiça e a irracionalidade.

Contudo, menos de uma década depois a maré começou a mudar, na medida em que Maurice Allais mostrou que as pessoas têm muito pouco respeito por essas leis e pela racionalidade como um todo.

Herbert Simon, que na época ajudava a fundar a cibernética, a inventar a inteligência artificial e a modelar como a mente funciona, juntou seu tempo livre e criou o conceito de racionalidade limitada, deu-lhe contexto microeconômico e assim fundou a economia comportamental.

Conforme ele dizia, na teoria somos esses tipos dispostos a colocar energia infinita para maximizar o desfecho das nossas escolhas, enquanto, na prática, somos todos meio preguiçosos e aceitamos pagar o preço disso, desde que não tenhamos que admitir publicamente. Ele até cunhou um termo para isso: satisficers, isto é, adeptos do suficiente, em contraposição ao excelente. Demorou quase meio século e dois outros prêmios Nobel (Kahneman, sobretudo, mas também Thaller) para a mensagem ser incorporada; mas, no final, deu certo.

A aceitação generalizada do comodismo e outros vieses humanos foi acompanhada por um segundo movimento, característico da segunda década deste século: a explosão no uso do deep learning — uma técnica matemático-computacional concebida por Geoffrey Hinton — para produzir insights usando grandes volumes de dados.

Hoje, vejo as tomadas de decisão na sociedade, em geral, e nas empresas em particular por um feixe duplo: quando o assunto são as pessoas, a última palavra é a incorporação da diversidade e do interesse pelo que pensam os outliers, ao passo que quando o assunto são as estratégias financeiras, de marketing e mesmo de contratação, a última palavra é usar insights extraídos de grandes volumes de dados pelo aprendizado de máquina, isto é, de tendências médias e gerais, para as quais os outliers não contam. Eis aí um feixe de tendências tão contraditório quanto complementar.

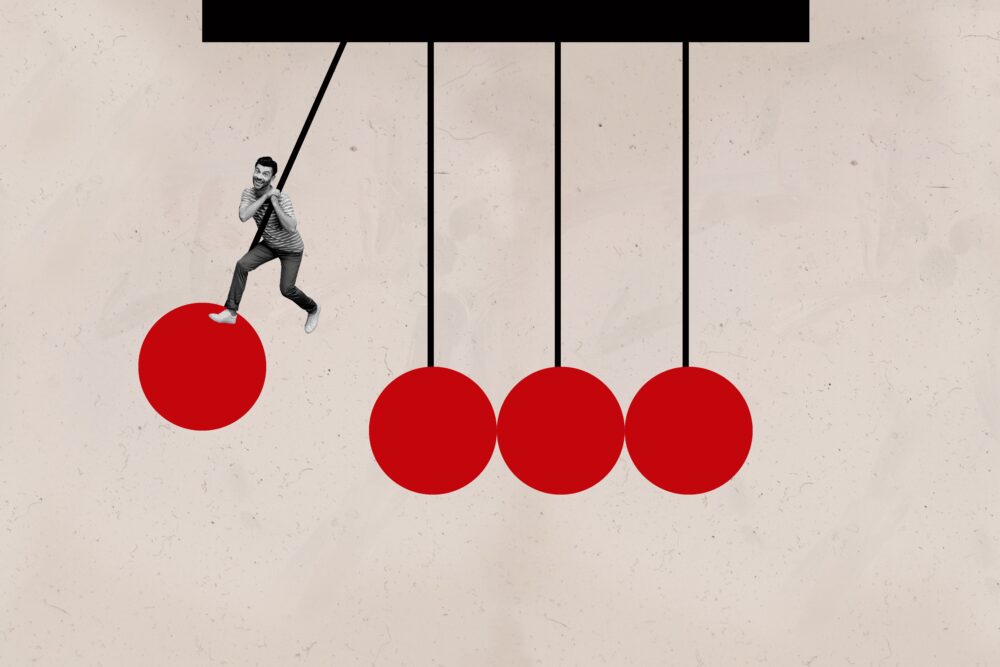

No espectro complementar, esta combinação prometeria décadas de amadurecimento, não fosse por um detalhe: as tomadas de decisão como as conhecemos estão desaparecendo. É sobre isto que gostaria de falar mais detalhadamente.

O fim da tomada de decisão como a conhecemos

Muita gente que não entende como a tecnologia funciona, na prática, confunde inteligência artificial (IA) e automação (RPA). A última elimina a ação humana, de fato cortando decisões do caminho; todavia, são decisões pouco relevantes do ponto de vista estratégico e intelectual. Já a IA costuma fazer algo distinto: gerar indicações que, na prática, funcionam mais como sistemas de apoio decisório do que como lógicas de abolição da capacidade de decidir.

O Waze usa um algoritmo ultrassecreto que computa o comportamento dos outros carros para otimizar um desfecho: menor tempo até o destino. Evidentemente, ninguém é obrigado a fazer o que o app indica. O COMPAS usa dezenas de variáveis comportamentais para estimar a chance de reincidência de um preso, no sistema de justiça americano. Ele não dá sentença, apenas apoia a decisão dos juízes. O mesmo vale para os algoritmos de recomendação de música, notícias, amizades, diagnósticos por imagem, ranqueamento de CVs e pesquisas de preço na web.

Até no plano do crédito em parte é assim. Ainda que existam cortes determinados pela IA, as instituições financeiras possuem alçadas para decidir sobre casos dúbios ou complexos.

Acontece que aí entra o verdadeiro fator humano que, ao contrário do que pressupõem os racionalistas, não é a tendência a decidir com propriedade, mas com mais facilidade.

Não sei precisar quando isso aconteceu, e o quanto a pandemia contribuiu, mas o que vejo hoje em dia é que formamos uma só massa de pessoas que usam o Waze em rotas conhecidas, navegam pelas primeiras notícias que aparecem pela frente e acreditam que os preços que o Google mostra primeiro são os melhores possíveis. Tudo isso, enquanto escutamos as músicas que o Spotify nos indica, maravilhados com sua capacidade de nos conhecer melhor que um psicanalista engarrafado. Aprendemos, enfim, a acreditar na inteligência artificial mais até do que em nós mesmos.

Essa é a grande mudança de mentalidade em curso. A partir dela, , um sem-fim de empresas passam batido pelo fato de que seus sistemas de ranqueamento curricular levam à contratação de quantidades desproporcionais de homens; e bolhas se cristalizam nos espaços de diálogo, conforme as pessoas usam seu comodismo para concluir que a disponibilidade de informações alinhadas às suas opiniões reflete a hegemonia das mesmas sobre as alternativas.

Um estudo famoso da primeira década do milênio mostrou que os motoristas de taxi londrinos tinham um aumento em áreas do cérebro ligadas à memória espacial, como o hipocampo. Pouco menos de uma década depois, um segundo estudo revelou que o uso continuado do Waze reduz o tamanho do hipocampo e de partes do córtex pré-frontal.

Mudanças como essas mostram que a abolição espontânea do poder decisório em prol da facilidade tende a se tornar cada vez menos reversível, afetando todos os setores da sociedade, inclusive a alta gestão, cada vez mais dependente de recomendações da IA.

No momento, a tendência da abolição decisória ainda incide mais fortemente no consumo, que vive uma revolução silenciosa com a consolidação das decisões por assinatura, na esfera digital. Sua lógica é cristalina: em nosso papel como consumidores, não pensamos sobre renovar ou não a assinatura — simplesmente seguimos, desde que as coisas estejam boas o suficiente.

Assim, em nosso papel de arquitetos de negócios, respondemos à demanda criando ecossistemas de produtos ou serviços que podem ser adquiridos com um click, sob a premissa de que as assinaturas são vantajosas, já que praticamente abolem a fricção aquisitiva por parte do consumidor.

A questão que isso traz, agora para nós enquanto sociedade, é que se trata de mais um passo em direção à rápida redução do número de decisões que tomamos, afinal, somos todos consumidores, dentro das empresas, em casa, onde for — eis o ponto que eu gostaria que você levasse consigo.”

Leia também

A movimentação de executivos é um efeito colateral ou uma estratégia de carreira?

Engajamento no trabalho e neurociência

Repense a arquitetura organizacional e coloque o propósito em tudo

O futuro da saúde está em tirar os hospitais do centro do atendimento

Por um RH mais estratégico

“A humanização do RH”, com Silene Rodrigues

Os vínculos de amizade que você forma no trabalho

O pêndulo se ajusta: ESG, DEI e gestão da inovação como cultura organizacional