Superapps: imitar a China não é trivial

O sucesso depende de dois fatores: a solução deve agregar valor ao cliente e ser “data driven”

- 7 práticas das learning organizations

- A hora e a vez do blended finance

- Atraia mais ideias da multidão

- Bicho de duas cabeças

- Como incluir ESG em seu balanço trimestral

- Da cadeia de fornecimento à abordagem de portfólio

- EUA ou China: qual cultura inova mais e compete melhor

- O preço pago pelos líderes que fogem à ética

- Os stakeholders redefinem a gestão

- Por que o ecossistema de Recife foi um spin-off do Manguebeat

- Provocador? Solucionador? Mude os papéis sociais

- Qual apagão nos ameaça mais?

- Sucesso tech em mercados regionais

- Superapps: imitar a China não é trivial

- Relacionamentos criam cultura inclusiva

- A cúpula das empresas não tem inteligência digital suficiente

- Blended finance. ecossistema beat. techs fora do eixo. nova economia & cia.

No estágio de transformação digital em que estamos, novas ondas SÃO cada vez mais comuns. Uma das mais fortes hoje é a dos superapps – aplicativos de uma determinada empresa que agregam uma série de serviços, extrapolando os negócios originais. A ideia nasceu e se desenvolveu enormemente na China, onde plataformas como WeChat, Alipay e Taobao cresceram de modo exponencial. No Brasil, companhias como Rappi, Magazine Luiza e Banco Inter tomaram a mesma trilha, e vêm criando ecossistemas para oferecer os mais diversos serviços. No superapp do Banco Inter, por exemplo, é possível reservar passagem aérea, abastecer o carro, comprar eletrodomésticos e, claro, usar os serviços bancários.

Porém, a pergunta a ser respondida é: será que alguma empresa brasileira um dia terá um superapp que realmente mereça o adjetivo “super”?O sucesso chinês se baseia em uma tríade formada por: (1) base imensa de clientes, que têm à disposição (2) ampla gama de serviços que faz com que esses usuários (3) acessem o aplicativo com muita recorrência. Tudo isso é alimentado e alavancado por dados utilizados para intensificar cada vez mais a oferta de serviços, amplificados por um alto grau de personalização e conveniência.Por trás disso, há um contexto bem específico. Os superapps chineses se desenvolveram a partir do vácuo deixado pela proibição das big techs estrangeiras, como Google e Facebook, pelo governo local. De início, ofereciam algum serviço específico e, à medida que cresciam em número de usuários, expandiram a oferta de serviços para incorporar outras funcionalidades ao redor da já existente.

Um marco simbólico desse processo foi o lançamento, em 2014, do envelope vermelho de Ano Novo no WeChat. As pessoas então podiam presentear umas às outras com dinheiro virtual pelo app, digitalizando um antigo costume. A partir daí, a incorporação de meios de pagamento e transferência de valores pelo WeChat ajuda a explicar a transformação de um mercado em que, até 2010, 99% do volume total das transações financeiras ainda eram realizadas em dinheiro vivo, segundo a McKinsey.

A forma como os chineses lidam com a privacidade também foi fundamental para essa onda. A cultura coletivista do país asiático é muito mais significativa que a do Ocidente. A ideia do “bem coletivo” fez com que os chineses aceitassem com naturalidade o alto grau de vigilância do governo, o que, por sua vez, ajudou as empresas a obter dados sobre preferências e hábitos de compras dos clientes, facilitando a adoção de mecanismos pelas plataformas para reduzir fricções na jornada de compra.

A posse dos dados ajudou até mesmo a extensão do app para outros momentos da rotina do usuário: busca facilitada por imagem, browser inicial personalizado, criação de conteúdo de marca – surgiram minisséries de marca, por exemplo, intensificando cada vez mais uma tendência de junção entre e-commerce e entretenimento. Com isso, os superapps passaram a apresentar um novo conceito de viralidade, em que os próprios serviços se tornam conteúdos virais ao suprirem todas as necessidades do cliente, mais ou menos corriqueiras. (A Lei de Proteção de Informações Pessoais (PIPL), que entra em vigor em 1º de novembro, deve funcionar também como um indicador do livre arbítrio no contexto chinês para liberar ou não os dados pessoais.)

Outro ponto interessante é a arquitetura das plataformas dos superapps, baseada nos chamados miniprograms. Semelhantes a aplicativos em uma app store ocidental, os miniprograms são pacotes de desenvolvimento formatados para o ambiente do próprio superapp. Eles permitem a ampliação e a integração de diversos parceiros, criando um grande ecossistema de negócios. Também melhoram a coleta de informações sobre os clientes e, assim, a otimização de ofertas. E são fáceis de serem criados. Isso explica como a WeChat chegou a cerca de 2,4 milhões de miniprograms de parceiros diversos. A Apple Store tem 2,2 milhões de aplicativos.E no Brasil? Há um contraste entre as particularidades chinesas e o contexto brasileiro. Para começar, nosso mercado sempre foi aberto – nunca proibiu o Google, por exemplo – e isso diminuiu a possibilidade do surgimento de companhias brasileiras que ocupassem o lugar das big techs. Além disso, os brasileiros não são tão permissivos quanto os chineses a respeito do uso de dados pessoais. E a Lei Geral de Proteção de Dados oferece obstáculos não enfrentados pelas empresas chinesas.

Outra diferença é que os brasileiros são mais familiarizados com o uso do cartão de crédito, com uma penetração muito mais alta do que no mercado chinês de dez anos atrás (cerca de 8%). A Abecs [Associação Brasileiras de Empresas de Cartões de Créido e Serviços] estima que, até 2022, 60% do consumo familiar brasileiro será realizado via cartão de crédito, o que pode ser uma barreira para a realização de transações nos aplicativos.

Além de aspectos culturais e de regulamentação, há diferenças na forma como as empresas criam seus superapps. Elas agregam novos serviços ao adquirir outras empresas? Ou adicionam novas funcionalidades em suas plataformas, sem construir um verdadeiro ecossistema de negócios? Temos, como exemplos, o WhatsApp Pay, funcionalidade adicionada ao aplicativo de mensagens mais popular do Brasil, e o Rappi, que adicionou a oferta de serviço de hospedagem. Em casos como este último, pode haver dificuldade em concorrer com serviços ofertados por empresas mais verticalizadas. O Rappi Travel terá um dia um inventário de hotéis melhor que o do Decolar.com? Já o Magalu segue um caminho diferente; vem adquirindo empresas de diferentes setores para expandir seu portfólio de serviços. Mas, se quer ser um superapp, ainda não chegou lá.

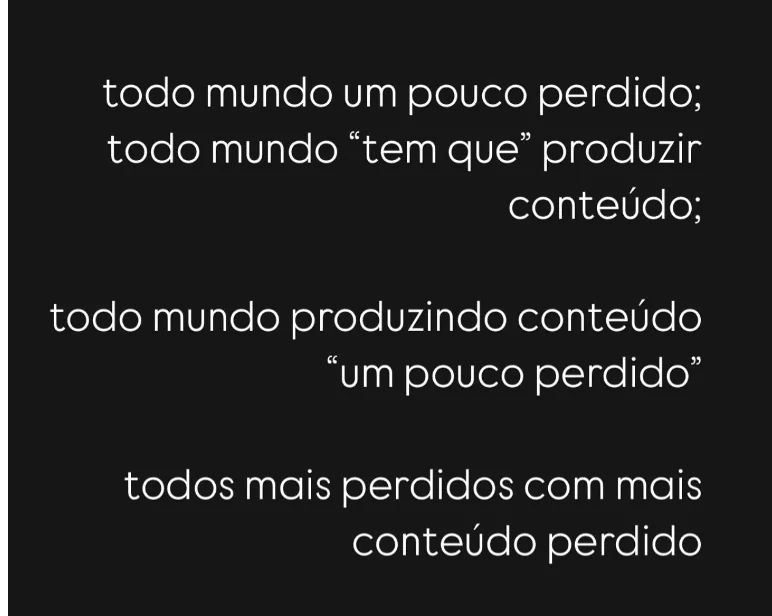

É compreensível não haver superappS brilhando fora da China. O sucesso depende de dois fatores: a solução deve agregar valor ao cliente e ser “data driven”, usando os dados gerados pelo uso do app para a expansão do negócio. A mera cópia de modelos de outros mercados tem tudo para fracassar.

Leia também

Como o design thinking híbrido encurta distâncias

Inovadores outsiders: o que aprender com eles

O Brasil segue na contramão – e o problema é de gestão

O futuro da saúde está em tirar os hospitais do centro do atendimento

A utilidade do conhecimento inútil, inclusive no Brasil

Entre o bem, o mal e a ilusão do saber empacotado

O futuro vem do futuro #2: “Em transformação: a liderança no gerúndio”, com Daniel Martin Ely

Experiência digital: uma aliada para o futuro dos negócios